学术前沿 | 陈湘生院士:智能赋能,引领土木工程创新发展与城市建设变革

发布日期:2024-12-17 来源: 阅读: 655

前言

陈湘生,中国工程院院士,俄罗斯工程院外籍院士,人工冻土力学、隧道与地下工程、特殊岩土工程、建井工程专家。深圳大学土木与交通工程学院院长、深圳大学未来地下城市研究院院长。先后主持或主参完成60多项各类科研项目、主持完成总造价人民币1650亿60余项重大工程项目;获国家科技进步奖3项、省部级和一级学会奖12项、4项詹天佑工程奖、出版8部专著或主编科技书籍、100余篇期刊或会议论文。近年来,倡导智能岩土工程、智能地下工程、韧性城市概念与范式、地下永续结构体系理论和算法、智能城市轨道交通。

陈湘生院士领衔的“地铁地下车站双洞密贴顶管建造技术研发及应用”入选深圳大学2023年十大科技进展!

地铁地下车站常用明挖法现浇施工,要占用城市道路并开挖大量土方,工期长、碳排放高且环境影响大。在广东省重点领域研发计划资助下,陈湘生院士带领团队研发了地铁地下车站双洞密贴顶管机械化建造新技术:

(1)首创双洞密贴顶管车站结构建造方案,建立基于施工过程力系动态平衡的结构设计理论和方法,提出新型槽钢-螺栓-凹凸榫高性能接头和双洞密贴顶管车站结构力系转换技术;

(2)研发了世界上最大断面(11.295m×13.550 m)矩形顶管机和机械化暗挖施工配套装备,攻克了超大管节井内高精度拼装、顶管下穿施工地层和箱涵变形控制、密贴顶进顶管隧道线型控制等系列卡脖子技术难题;

(3)建立了双洞密贴顶管法地铁车站施工风险和减碳效益评估体系,开发了融合多源感知和数字孪生技术的车站施工智能化控制平台,实现了顶管施工风险智能识别、预警和顶进参数智能决策,形成了繁华城区地铁暗挖车站全生命周期智能监控体系。

项目获授权发明专利12件,申请省市级工法3项,发表论文41篇。研究成果解决了城区地铁地下车站明挖现浇施工环境影响大的难题,并成功应用于深圳地铁12号线沙三站,实现了我国在该领域从装备到施工技术体系的重大创新,推动了地铁车站建造技术的变革。

△世界最大断面矩形顶管机

△密贴顶管贯通

2023年12月21日-22日,世界城市日系列活动——第十届国际地下空间开发大会(IFUS 2023)在上海成功召开。大会主席、中国工程院院士陈湘生做了题为《从智能岩土工程探索到数智土木工程的思考》的大会报告,指出科学技术是土木工程无止境的前沿,要用新时代的信息技术赋能土木工程。

陈湘生院士的报告以人类起源时期的土木工程建设为起点,指出华夏文化对土木工程最大的贡献就是秦砖汉瓦,这也是大土木工程发展的第一次飞跃。到了19世纪,钢材出现之后,为了适应钢结构发展,新的设计理论和施工理论应运而生,土木工程从经验上升为科学,完成了第二次飞跃。很快,水泥出现、混凝土问世,自二十世纪初,钢筋混凝土广泛应用于土木工程,土木工程进入了钢筋混凝土和预应力混凝土占统治地位的历史时期。混凝土给建筑带来了经济、美观的工程结构,使土木工程产生了新的施工技术和工程结构设计理论,这是土木工程的又一次飞跃发展。

陈湘生院士指出,土木工程学科之前的三次飞跃都是建立在材料创新更迭的基础上,而这一次,是数字化人工智能,尤其是物联网、区块链等相关学科技术跨界赋能,解决传统岩土工程理论不能解决的问题,使土木工程发生质的飞跃,形成有血有肉有感知有预警有免疫的新一代土木工程——数智土木工程。第四次飞跃之后的数智土木工程将会基于人工智能及大数据技术对地下结构岩土材料进行智能诊断和自修复,并且具备以下四个能力:抵抗外界刺激和自我恢复能力、大范围实时全域自感知能力、“类人脑”的判断、决策、执行和不断进化能力、快速报警、响应和抵御灾害的能力。具备这四项能力之后,土木工程或许能实现一种类人的建筑结构,完成新的变革。

土木工程学科发展至今,始终与人类命运协同,以科学技术作为前沿指引,陈院士称,自己和团队的研究成果只是抛砖引玉,陈湘生院士在报告中给出了“数智土木工程”这一新名词可能包含的概念:以土木工程信息为基础;以数字技术、智能技术为表征;以智能感知技术和万物互联为纽带;在时-空-体中将勘测、规划、设计、施工、保养、维修、运维与材料-结构-建筑智能融合,施工的人-机-料-法-环虚实协同寻优、从多人到少人到机械化进而自动化、实现各类建造物体韧性安全并具备智能智慧能力。

来源:城市地下空间

2024年6月28日,第八届(2024)世界交通运输大会主题论坛——“隧道与地下工程智能低碳建造技术论坛”成功举办。陈湘生院士的报告题目为《地铁地下车站双洞密贴顶管机建造技术》。陈湘生院士首先介绍了广东深圳地铁12号线沙三站的工程概况。该车站下穿四车道公路及雨水箱涵,采用了矩形顶管机进行施工,是国内外首例双洞密贴顶管法装配式地铁车站。

陈湘生院士结合沙三站建设项目,重点介绍了超大顶管技术建造地铁车站的多项关键技术,包括超大断面组合式矩形顶管机设备研发、自动注浆防背土技术、顶管施工地层沉降及扰动控制技术、超大矩形顶管密贴施工姿态控制技术、顶管施工智能化控制平台、超大装配式矩形顶管管节分块及拼接技术、超大装配式管节井下拼装技术、双洞密贴顶管法车站结构竖向和横向力系转换技术。

陈湘生院士总结了超大顶管技术建造地铁车站节点力系性能、节点模型、结构设计方法、减碳效益方面的创新成果,还介绍了装配式地下车站韧性、智能、低碳三方面的研究进展。

广东深圳地铁12号线沙三站项目的建设经验和已有的地下空间装配式结构建造技术,为下穿高速交通基础设施或其他敏感建(构)筑物提供了安全、高效、绿色、快捷的机械化施工新技术,也为填海造城的地下空间建设提供了新路径。

来源:世界交通运输大会

2023年9月16日,由住房城乡建设部、广西壮族自治区人民政府主办的第二届中国—东盟建筑业合作与发展论坛召开。陈湘生院士以《中国内地基础设施建设发展现状与趋势》为题发表演讲,介绍中国内地基础设施发展、践行生态文明理念和“一带一路”建设成就,探讨基础设施行业发展趋势。

陈湘生院士指出,随着“双碳”战略深入实施、生态环保要求不断提高,中国内地基础设施建设开始“由量到质”转变,从大规模建设走向绿色、减碳、韧性建设,引领着世界能源利用发展模式转变。

陈湘生院士介绍,中国内地城市地下空间领域已形成以三个城市群为重点的“三中心三轴线”格局。截至2022年年底,已建成27亿平方米的城市地下空间。在轨道交通建设方面,截至今年上半年,中国内地累计有57个城市投运城轨交通线长度超过10566公里,城市轨道交通线路超过300条,车站超过5630座。在隧道建设方面,截至2022年年底,中国内地已建成公路隧道约27000公里、铁路隧道约22000公里(高铁隧道约7000公里、普铁隧道约15000公里)、城市轨道交通隧道8012.85公里;累计建成道路隧道27000公里、铁路隧道22000公里,其中高铁隧道7000公里。在高速公路建设方面,截至2022年年底,中国内地已建成高铁车站581座,通车里程42000公里;国家高速公路已建成17.7万公里,已建成535万公里公路,为世界最长。在高层建筑方面,中国内地有2371幢150米以上高层建筑,居世界前列。在机场建设方面,截至2022年年底,中国内地已有254个颁证运输机场。

陈湘生院士认为,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。基础设施建设行业要秉承人与自然和谐共生、绿色转型、高质量发展、生物多样性保护理念,沿着碳达峰、碳中和的路径发展。截至2022年年底,我国湿地面积达到5635万公顷,居世界第四位;建成世界最大清洁发电体系,水电、风电、光伏等全口径非化石能源发电装机容量突破11亿千瓦,相当于50个三峡电站的装机容量;非化石能源消费比重增加到16.6%左右;我国新能源汽车累计超过1100万辆,今年一季度出口欧洲首次超过其他任何国家,成为全球最大电动汽车出口国。2020年中国碳排放强度比2015年下降18.8%,比2005年下降48.4%,累计少排放二氧化碳约58亿吨,基本扭转了二氧化碳排放快速增长的局面。

陈湘生院士表示,深入推进“一带一路”倡议,中国企业已在57个国家实现非金融直接投资1410亿元,其中东盟国家是重点投资地区。陈湘生院士强调,中国内地基础设施建设正在从大规建设走向绿色、减碳、韧性建设,尤其是绿色和近零碳排放能源利用方面,正在引领世界能源利用发展模式的转变,正在“一带一路”基础设施建设中广泛应用,造福于所在国,为人类命运共同体作出中国的贡献。

最后,陈湘生院士呼吁,未来的城市轨道交通采用数字孪生+物联网+智能建造与运维的新材料、新工艺、新理念系统性的新技术,实现基础设施的韧性提升,以此实现城市轨道交通的碳达峰、碳中和。

来源:轨道交通展暨产业发展论坛

陈湘生院士认为,未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期,城市发展过程中的环境污染、管理复杂、能源短缺、人口增长和经济转型等问题依然严峻,传统治理模式面临新一轮挑战,提高城市治理体系和治理能力的现代化水平已经成为当务之急。

新时代新征程,城市治理内涵与理念迭代升级。报告重点强调,推进国家治理体系和治理能力现代化,到二〇三五年基本实现国家治理体系和治理能力现代化。亟需通过推进城市治理方式创新,解决城市发展中面临的问题,提升政府服务价值,创造产业经济价值,体现民生社会价值,实现“强政、兴业、惠民”的发展目标,打造宜居、韧性、智慧的区域协调发展新格局。运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市治理手段、治理模式、治理理念创新,探索以更全面的感知、更高效的协同、更优化的流程以及更精准的决策,系统化推进治理方式变革。

智能技术驱动城市治理现代化协同发展。 以万物感知、万物互联、万物智能推动城市治理方式智能化、治理模式协同化、治理内容预防化、治理决策精准化。

治理方式智能化。 加速解决信息基础设施不完善,数据感知方式单一、数据获取效率低、时效性差等问题,深度交叉人工智能、物联网等新型感知技术,实现城市全域要素全面、透彻的感知,例如占道经营、水质监测、管网监测等场景,并应用大数据分析方法对各类感知数据和业务信息进行实时、智能分析,为城市治理提供有效的数据支撑。

治理模式协同化。 加速解决感知数据多源异构、标准不一、共享机制不健全等问题,建立统一标准、统一规范、高效互联、交互计算的城市运行状态实时数据服务,以城市生命线管理为例,通过地上、地表、地下一体化的规划管理、公共服务数据融合,支撑城管、市政、交通、安防等多个系统协同治理,结合态势感知、融合通信、一图指挥、一键调度,构建全域协同的应急响应体系,实现城市运行场景化“一网统管”。

治理内容预防化。 传统治理模式难以应对城市复杂多变的社会环境,需探索从被动救灾减灾向主动韧性提升、风险治理、协同应对的可持续方向转变,提升治理内容的可预测性。应用物联网、大数据、人工智能等技术,对城市进行全空间安全动态感知,并做出全天候即时反馈,从韧性基础设施和韧性生态与水系(城的安全)、韧性社会(市的稳定)和全域感知与智能化韧性系统(管的有效)三维体系的角度,打造韧性城市。

治理决策精准化。 加速解决业务系统相对独立,兼容性差、互通性差、实用性差等问题,协调运营管理部门、专业单位、公众等多方共同参与,建立协同、智慧、实用的城市治理智慧服务平台。探索“类人建筑”模式,即通过数字孪生+物联网+智能建造与运维的新材料、新工艺、新理念系统性的新技术,使城市治理具备超强的抵御外界风险和自我恢复能力(身躯),大范围实时全域自感知能力(感知器官),“类人脑”的判断、决策、执行(神经系统)和不断进化能力以及快速报警、响应和抵御灾害能力(免疫系统),实现城市治理的精准化。

“类人化”数字化架构为未来而生并将持续演进。智能技术驱动城市治理现代化,需要以“类人化”数字化架构,通过“五官四肢”整合空天地、室内室外的视频终端、传感器、用户终端等各类感知设备,通过“神经系统”将互联网、政务网、物联网、视频网等全部打通形成一张逻辑网,构建统一的“中枢系统”,应用云基础设施、物联网、人工智能、大数据等技术搭建城市治理智慧服务综合平台,统筹推进各协同业务场景智能化、智慧化,让城市治理具备较好的“行动能力”。

为满足城市精细化、现代化治理业务需求与万物感知、万物互联、万物智能的技术需求,下一代数字化架构将以“类人化”可持续发展,形成智能感知、智能联接、智能中枢、智慧应用的智能体技术架构体系,将物理世界与数字世界进行深度融合。这是智能技术驱动的城市治理现代化理想的参考架构,也将成为数字化转型的下一代参考架构。

来源:中交企协绿智交通分会

深圳地铁“两线三枢纽”于2022年10月底前开通运营,标志着深圳市城市轨道交通建设将迈上新台阶。其中,岗厦北枢纽、黄木岗枢纽、大运枢纽的运营将有效缓解城市交通压力,满足人民群众出行需求,推动区域经济持续健康发展。自2020年4月起,陈湘生院士带领下,研究团队开展技术攻关,突破了繁华城市区复杂环境下超大枢纽建造面临的一系列“卡脖子”难题,为三大枢纽顺利开通运营提供了有力的技术支持与安全保障。

地下空间大直径鱼腹型V型柱永-临结构体系转换

黄木岗综合交通枢纽工程是深圳既有地铁7号线、14号线和24号线的三线换乘枢纽,为深圳轨道交通中部发展轴上的重要节点。地铁枢纽24号线核心区首次在地下空间采用了鱼腹型V型柱结构体系,型钢柱共25组合计50根,单根最大长度约38.5m,重量约87t,倾角1.3°-13°。

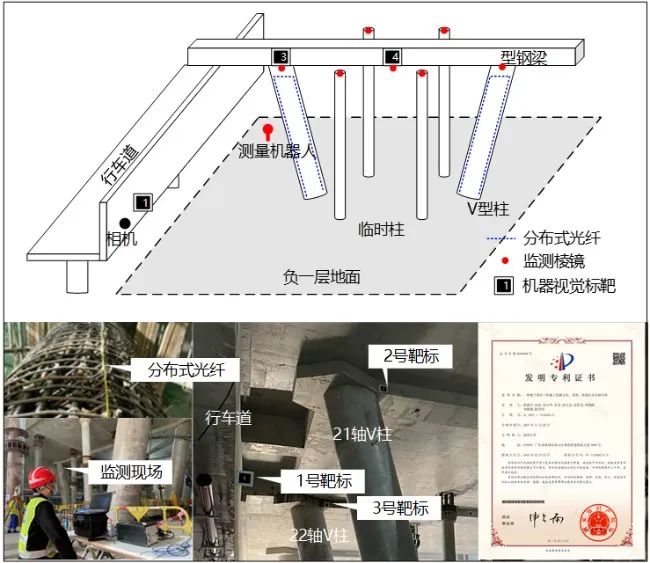

枢纽基坑部分采用盖挖逆作法施工,在V型柱形成受力体系前,各层板依靠临时钢管柱提供竖向支撑。在V型柱施工完成后,利用临时柱顶伺服系统完成受力体系转换,结构力系多次变换,存在较大安全风险。团队通过三维精细化有限元分析确定临时柱顶升阈值,采用“分布式光纤+MEMS传感+机器视觉+自动化全站仪”的多源感知技术,系统建立了地下空间结构的“粗-疏-精-密”智能感知体系,通过算法对体系转换风险进行实时研判,结合高精度液压伺服系统,实现了体系转换过程中结构变形的毫米级控制。

“永-临”结构体系转换现场监测与风险评估

空间桁架钢结构体系吊装施工

黄木岗综合交通枢纽工程是深圳既有地铁7号线、14号线和24号线的三线换乘枢纽,为深圳轨道交通中部发展轴上的重要节点。地铁枢纽24号线核心大运枢纽是深圳东部唯一汇集地铁、城际铁路、公交于一体的大型综合交通枢纽,未来将实现3、14、16号线和深大城际的四线换乘。大运枢纽占地面积约6万㎡,规划建筑面积约17.32万㎡。顶棚采用以“湾区之舞”为主题造型,整体飘逸灵动,极具美感。

枢纽屋盖采用空间桁架钢结构体系受力复杂,加工和安装精度要求高,建造施工挑战性大。基于大跨度钢结构顶棚设计和施工方案,团队对结构体系及其它影响结构性能的关键参数进行优化,并对施工过程中的防护装备、起重设备、运输设备及其支承结构的安全性进行分析,提升项目从设计到施工全过程的技术先进性、经济性和安全性。

“湾区之舞”钢结构顶棚

超大深基坑紧邻运营地铁车站施工变形控制

大运枢纽和黄木岗枢纽分别由深圳地铁3号线大运站和深圳地铁7号线黄木岗站扩建而成,枢纽新建基坑面积广、深度大,与既有运营车站间距近,变形控制难度极大。陈院士团队根据枢纽地层和周围结构物特点,建立三维精细化模型,分析了紧邻深大基坑施工过程中既有地上、地下车站结构和桩基的受力变形特征,提出了有针对性的变形控制措施。采用MEMS传感器、自动化全站仪、视觉位移等技术,对基坑和既有车站变形进行智能感知;研发了变形预测预警平台,采用5种人工智能算法嵌入平台,对结构变形进行预测预警,保障了开挖全过程基坑和既有车站结构安全。

枢纽变形智能感知与深度学习预测预警系统

来源:深大未来地下城市研究院

(备注:本文素材来源于和网络公开材料收集整理,侵删)

编辑:朱禹诺

审核:李洪东